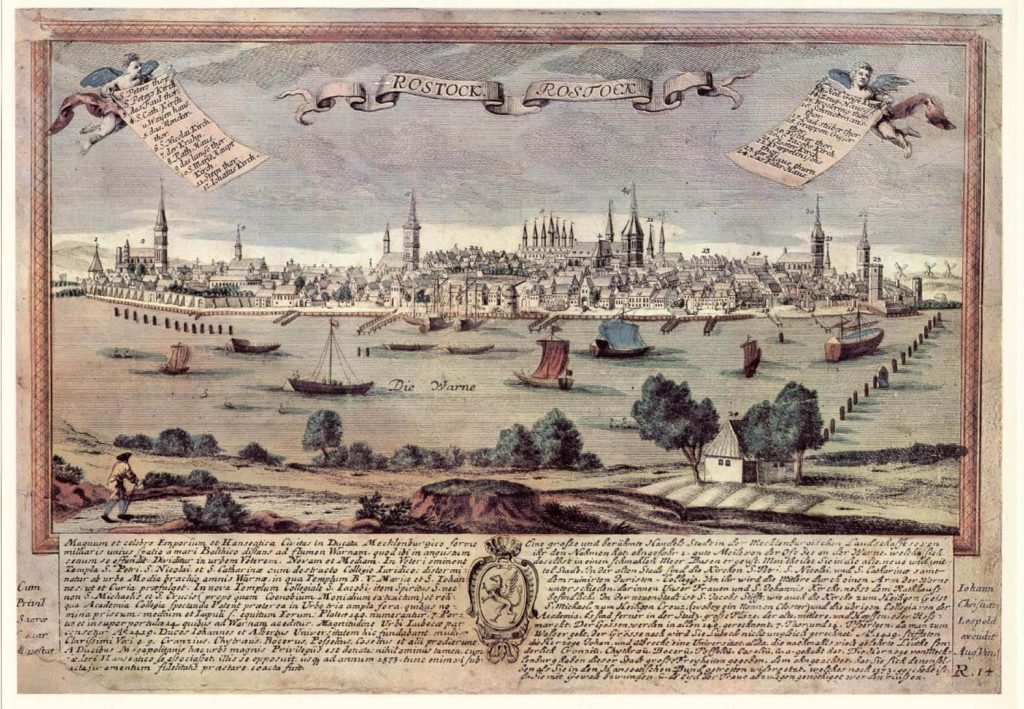

Rostock. 1200 bis 1850

Historische Hansestadt an der Warnow, Handwerkerstadt, Industriestadt, Sitz einer alten Universität und Mittelpunkt eines starken Bürgertums in der Vergangenheit, modernes Zentrum an der südlichen Ostsee in der Gegenwart - Schlagworte, was Rostock war und ist, gab und gibt es viele. Die Ausstellung schaut hinter die Kulissen der Geschichte der Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger zwischen 1200 und 1850. Sie fragt, wovon sie lebten, wer sie regierte, woran sie glaubten, wo sie wohnten, was sie prägte.

Die Ausstellung lädt ein zu einer Reise durch 650 Jahre Rostocker Entwicklung. Die Ausstellungsstücke erzählen von politischen Kämpfen und kulturellen Umbrüchen, vom Leben der Armen und Reichen, von Blütezeiten sowie von dunklen Kapiteln der Rostocker Stadtgeschichte.

Festliche Anlässe und Geselligkeiten sind seit je Zäsuren und Höhepunkte im Alltag der Menschen zwischen Arbeit und Familie.

Die städtische Oberschicht nahm sich für ihre Feiern den Adel zum Vorbild. Eigene Formen bürgerlicher Geselligkeit entwickelten sich im 19. Jahrhundert. Diese wurden dann Vorlage für die Feierlichkeiten der städtischen Mittel- und Unterschicht. Die genaue Kenntnis von Konventionen und Verhalten im gesellschaftlichen Verkehr war der Ausweis der Zugehörigkeit auch zu Rostocks städtischer Elite. Das perfekt arrangierte Festessen, der stilsicher absolvierte formelle Besuch, gepflegte Hausmusik, untadelige Kleidung und Konversation waren die Eintrittskarten in die höheren Gesellschaftskreise. Mit einem umfangreichen Kodex komplizierter Vorschriften grenzte sich die städtische Oberschicht bewusst gegen das Kleinbürgertum ab. Viele gesellschaftliche Normen des Bürgertums aus dem 19. Jahrhundert haben sich bis heute bei formellen Feiern erhalten.

Die Zinnsammlung des Kulturhistorischen Museums Rostock ist eine der bedeutendsten Sammlungen ihrer Art in Norddeutschland. Das Trinkgeschirr der Rostocker Handwerksämter und die Feierkultur der Handwerker bildet den zweiten Mittelpunkt der Ausstellung.

Zu den kostbaren Beständen des Kunsthandwerks gehören die Bereiche Zinn, Silber, Keramik und Uhren, aber auch historischer Schmuck. Die kunsthandwerklichen Sammlungen reichen vom 15. bis zum 20. Jahrhundert, Die Material Keramik ist mit Fayencen, Steingut und Porzellan vertreten. Zu den Kostbarkeiten der Glassammlung gehören die Lohgerbergläser, emaillebemalte Bechergläser aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

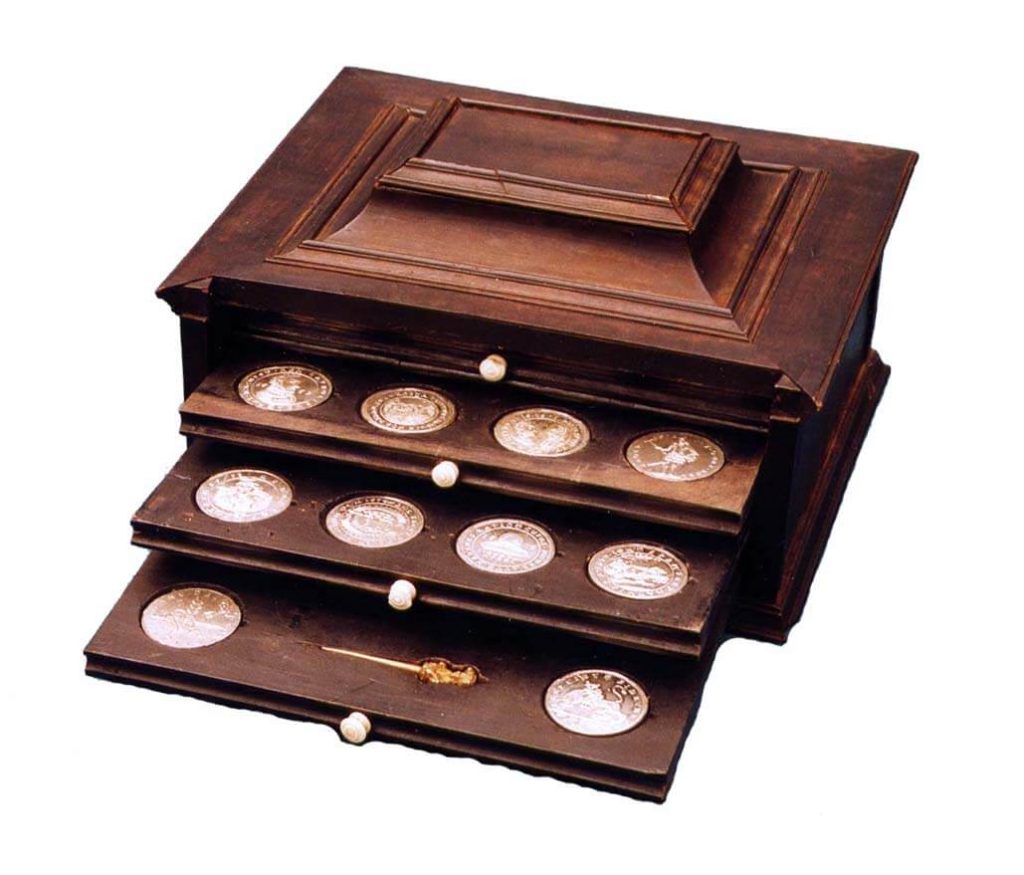

Die Numismatische Sammlung ist über 100 Jahre alt. Sie umfasst rund 25.000 Objekte: Rostocker Prägungen des Mittelalters und der Neuzeit, Münzen der Hansestädte und anderer norddeutscher Kommunen und Territorien, antike und byzantinische Münzen, Medaillen, darunter eine ausgedehnte Kollektion zu Gebhardt Leberecht von Blücher sowie historische Münzfunde des Rostocker Raumes, weiterhin Gipsabgüsse antiker und neuzeitlicher Gemmen, Kleinreliefs und eine Siegelsammlung zur mecklenburgischen Geschichte.

In der Ausstellung dominieren Rostocker Prägungen vom 14. bis 19. Jahrhundert. Im Mittelpunkt stehen die silbernen Witten der Hansezeit aus dem 14. bis 15. Jahrhundert, silberne Schillinge aus dem 15. bis 16. Jahrhundert sowie die eindrucksvollen Taler und Gulden des späten 16. Jahrhundert bis 18. Jahrhundert. Die Auswahl wird durch Rostocker Medaillen und die Gerätschaften der Münzmeister ergänzt.

Im Laufe des Jahres 2025 entwickelt das Team des Kulturhistorischen Museums die neue Dauerausstellung „Kindheit“. Die bisherige Sammlungsschau „Spielzeug“ soll dafür in einen kultur- und zeitgeschichtlichen Rahmen neu eingeordnet werden. Dieses Thema bietet die Chance, besucher- und lebensweltorientiert und vor allem intergenerational Wissen zu vermitteln. Es wird viel zu entdecken geben: Von historischer Kinderkleidung, über die Erstlingsausstattung bis hin zu historischem Spielzeug. Interaktive Stationen, multimediale Präsentationen und ein abwechslungsreiches Programm für Kitas, Schulklassen und Familien machen das neue Angebot rund.

Eröffnet wird die neue Dauerausstellung 2026.

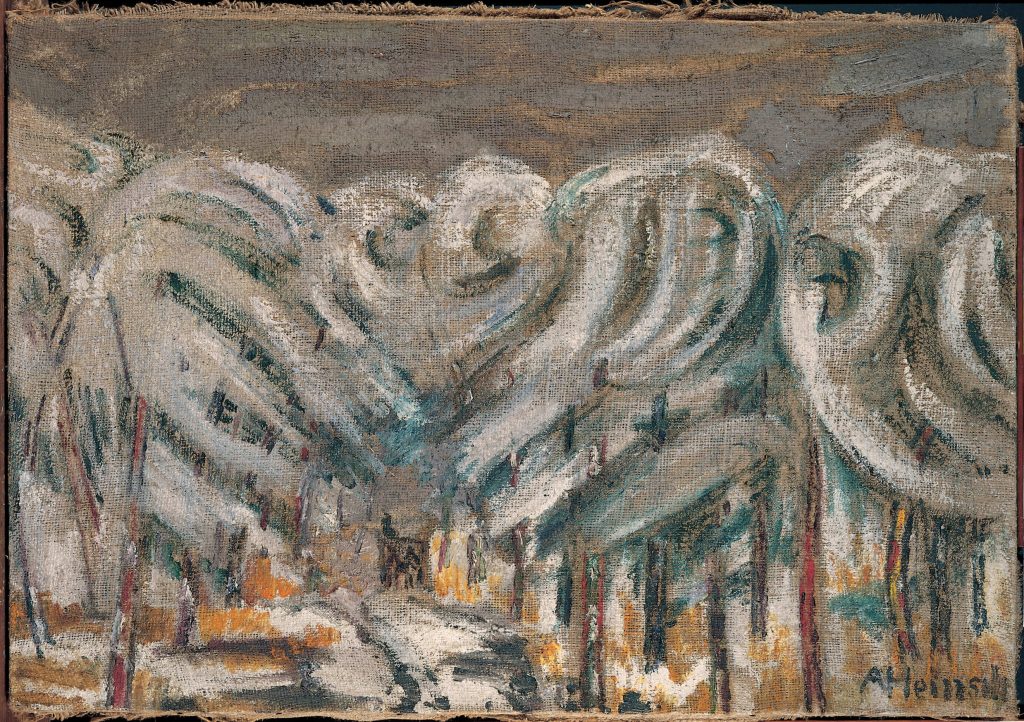

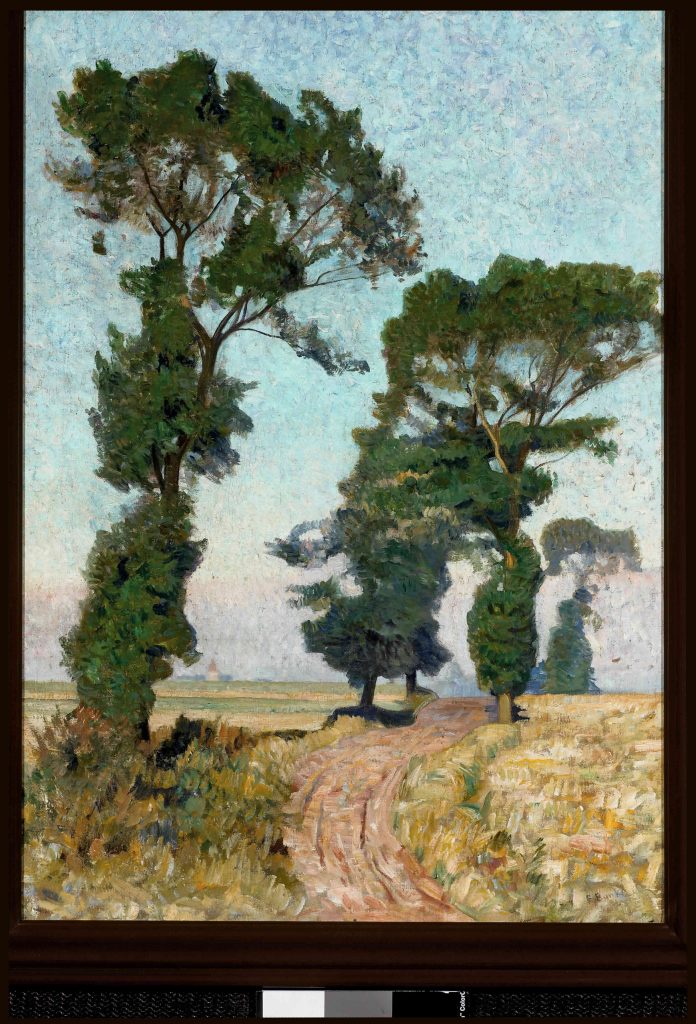

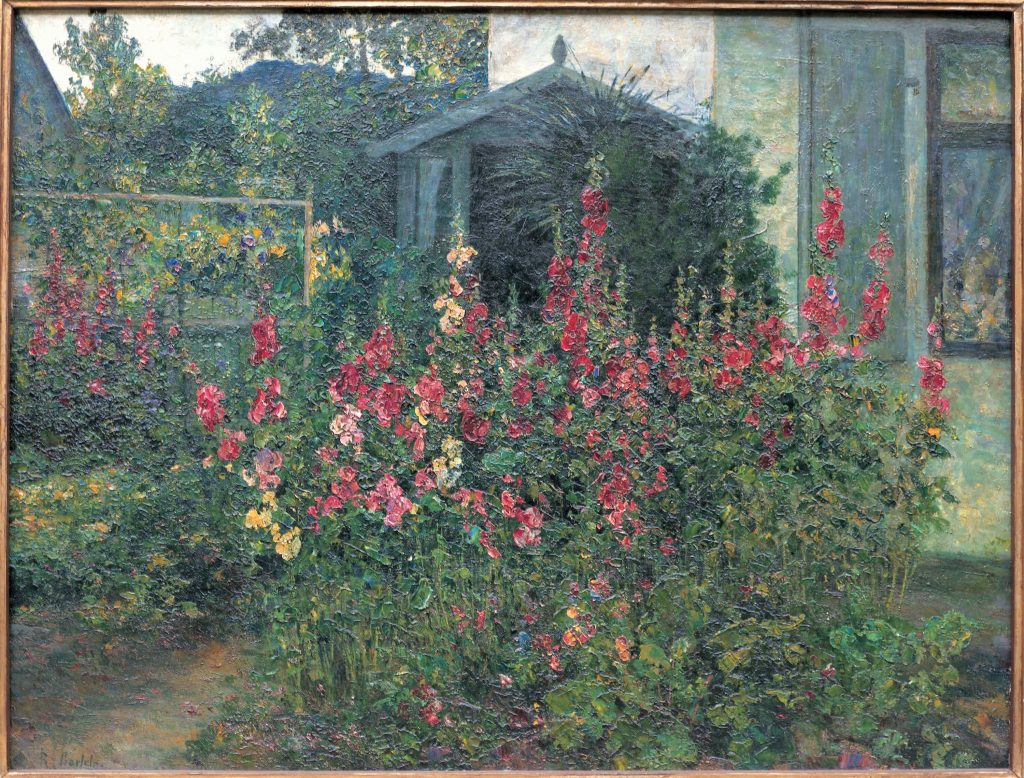

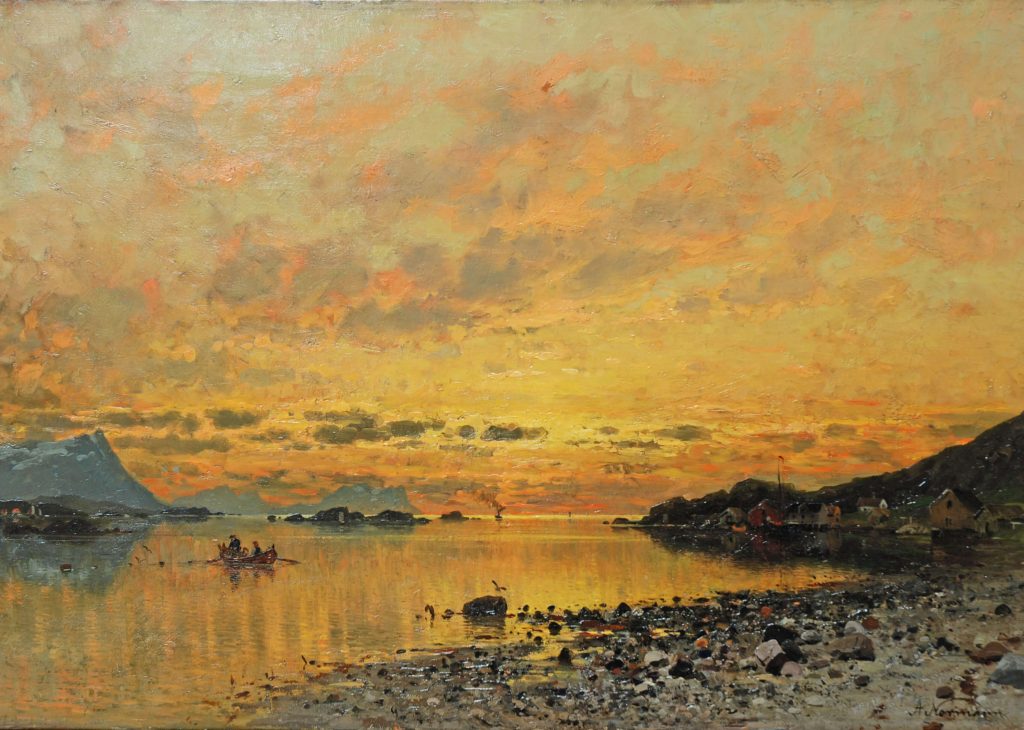

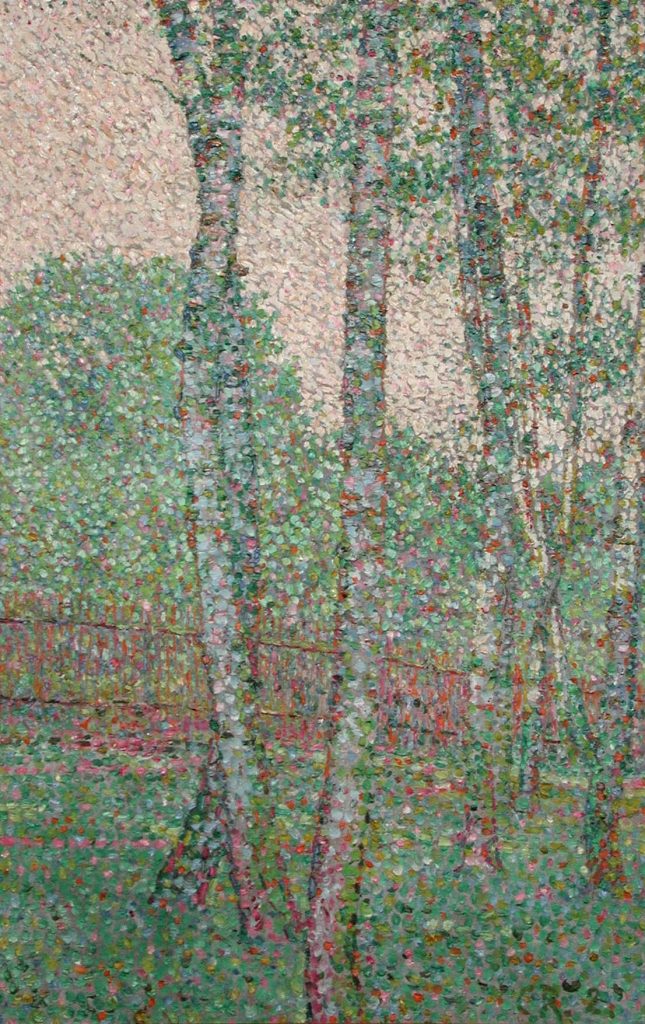

Fernweh oder Heimweh – Landschaften faszinieren und prägen die Menschen. Ein glückliches Leben in idyllischer Natur – das war das mythische Arkadien der Antike. Immer wieder verwandelten Künstler die Sehnsuchtsorte des fernen Südens und später auch des Nordens in arkadische Landschaften.

Am Ende des 19. Jahrhunderts sahen europäische Künstler ihre „vertraute“, heimatliche Landschaft mit neuen Augen. Auch die Maler der Schwaaner und Ahrenshooper Künstlerkolonie fanden ihre Motive nun in der natürlichen Landschaft.

Der Bildhauer Ernst Barlach suchte die Rettung aus einer schweren Identitäts- und Schaffenskrise wieder in der Ferne. Die archaische Landschaft der russischen Steppe inspirierte ihn zu einem ganz eigenen Stil. Seine aufsehenerregenden Skulpturen schuf er inmitten der mecklenburgischen Landschaft.

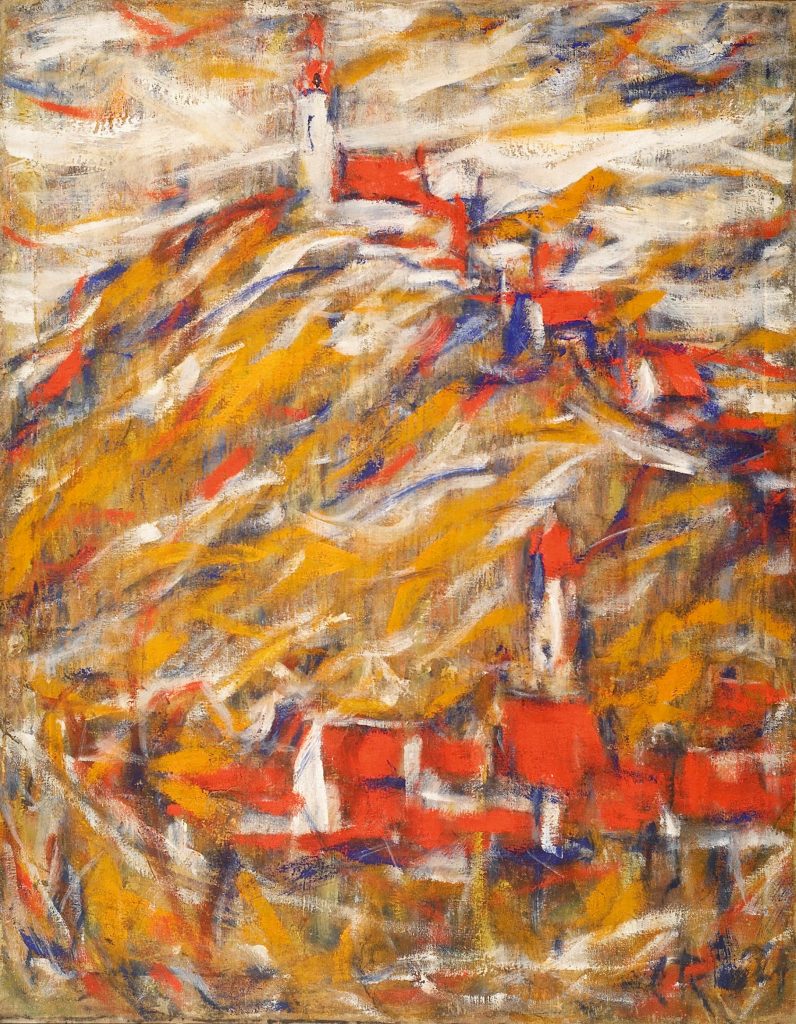

Im Kulturhistorischen Museum Rostock befindet sich das weltweit größte Konvolut von Kunstwerken der Klassischen Moderne, die 1937 in deutschen Museen beschlagnahmt wurden.

Sie umfasst 614 Werke: 27 Gemälde, 6 Plastiken, 23 Aquarelle, 20 Zeichnungen und 538 Druckgraphiken. Die hochkarätigen Werke wurden von Künstlern wie Lyonel Feininger, Oskar Schlemmer, Christian Rohlfs, Willi Baumeister, Rudolf Belling, Max Pechstein, Erich Heckel und Ernst Barlach geschaffen.

Seit 2017 widmet sich auch eine Ausstellungsserie „Rostocks Klassische Moderne: »Entartete Kunst« aus dem Nachlass des Kunsthändlers Bernhard A. Böhmer.“ diesem einzigartigen Bestand – aktualisiert die 2007 begonnene Provenienzforschung und liefert neue Erkenntnisse.

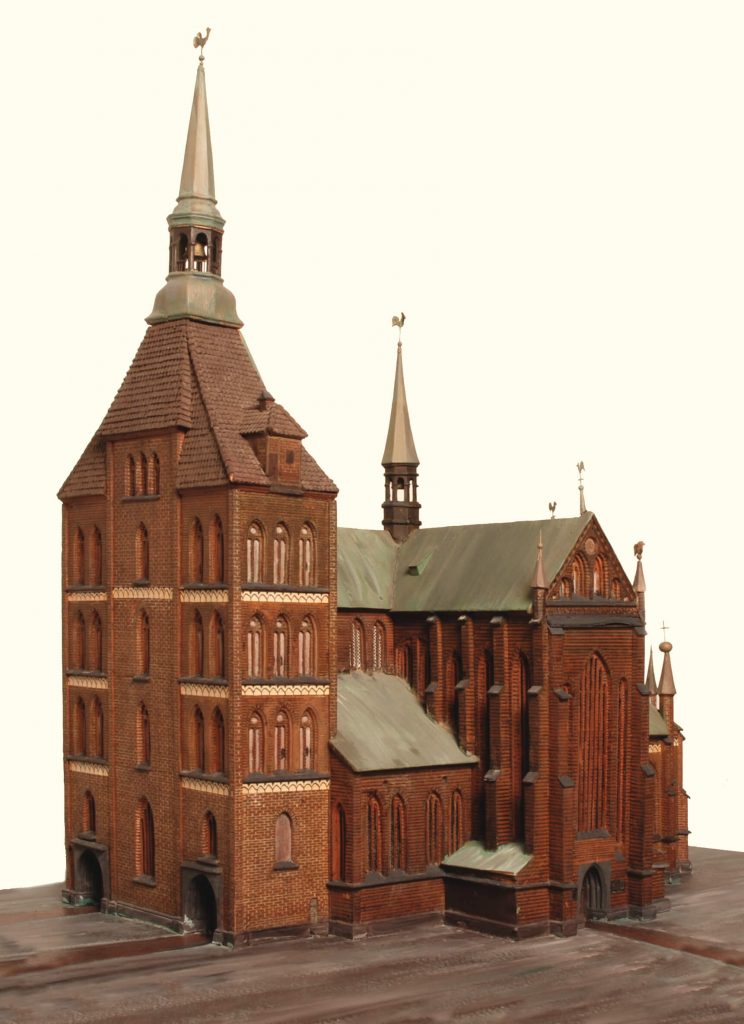

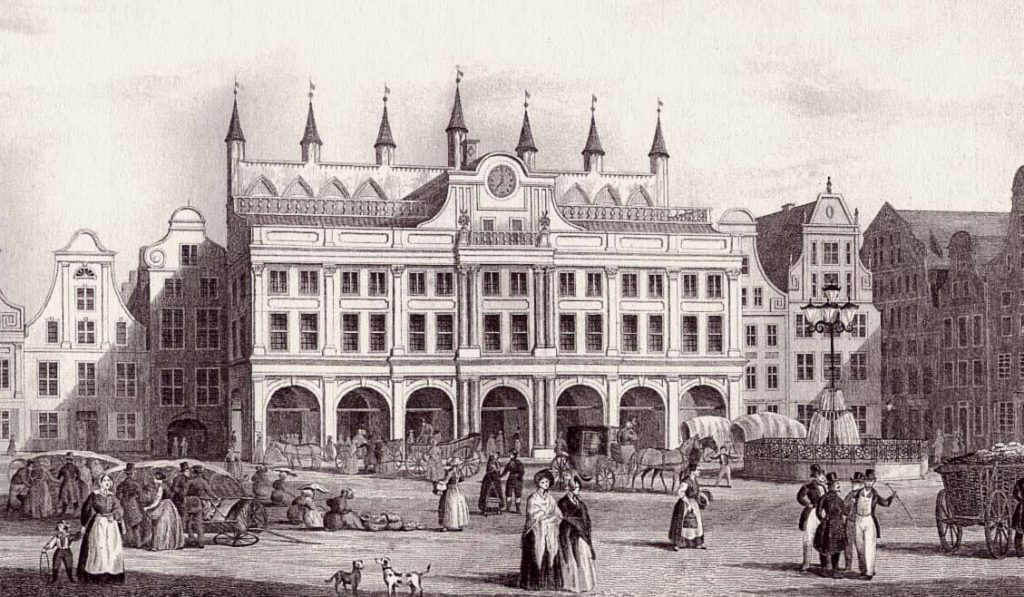

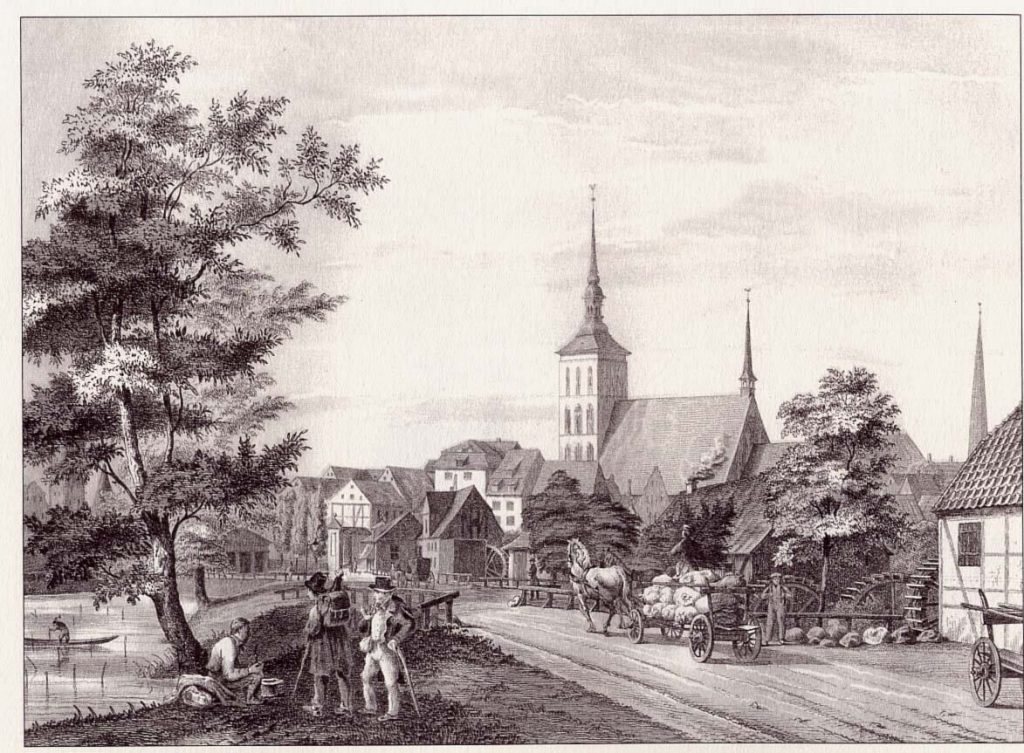

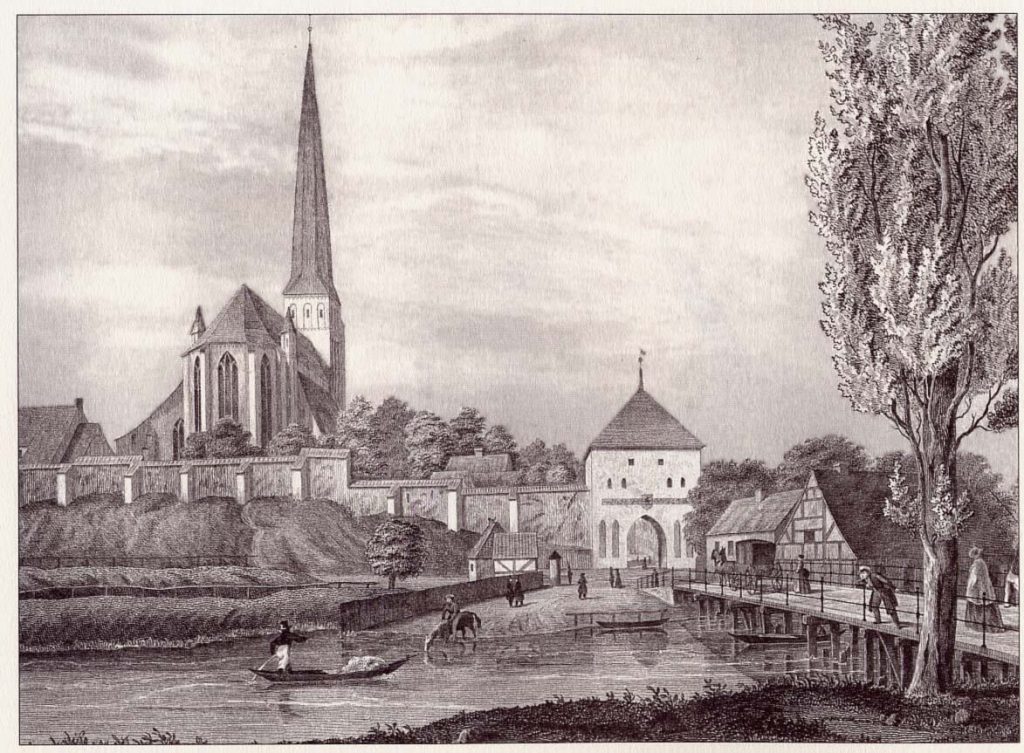

Einen Blick auf das beeindruckende Panorama der bedeutenden Hafen- und Hansestadt ermöglichen die Rostocker Ansichten vom frühen 19. bis zum 20. Jahrhundert. Die Darstellungen von Künstlern wie Georg Friedrich Kersting, Ludwig Hornemann und anderen vermitteln nicht nur einen Eindruck vom Panorama der von vier großen Kirchen geprägten Stadt an der Warnow, sondern zeigen zugleich die Bedeutung des Ortes und den Wandel des Stadtbildes über zwei Jahrhunderte. Die Kunstwerke geben einen Eindruck vom Schaffen von in Rostock arbeitenden Künstlern und eröffnen zugleich Einblicke in das Stadtbild der Vergangenheit.

Die niederländische Kunst gehört zu den wichtigsten Teilen der Kunstsammlung. Anders als die von Großformaten geprägte benachbarte Schweriner Sammlung als Zeichen barocker Repräsentationskunst spiegeln die Sujets der Rostocker Sammlung den Lebensstil der reformierten Kaufmannsstadt wider.

Das Goldene Zeitalter der niederländischen Kunst vom 16. bis 17. Jahrhundert ist geprägt von einer Vielfalt an Kunstformen. Die Künstler wählten ein Genre, innerhalb dessen sie dann für den Rest ihres Lebens malten. Sie spezialisierten sich auf Historien-, Porträt-, Genremalerei, Landschaften oder Stillleben und perfektionierten in diesem Genre ihren eigenen Stil. Dies ist ein Grund für hohe künstlerische Qualität der Werke.

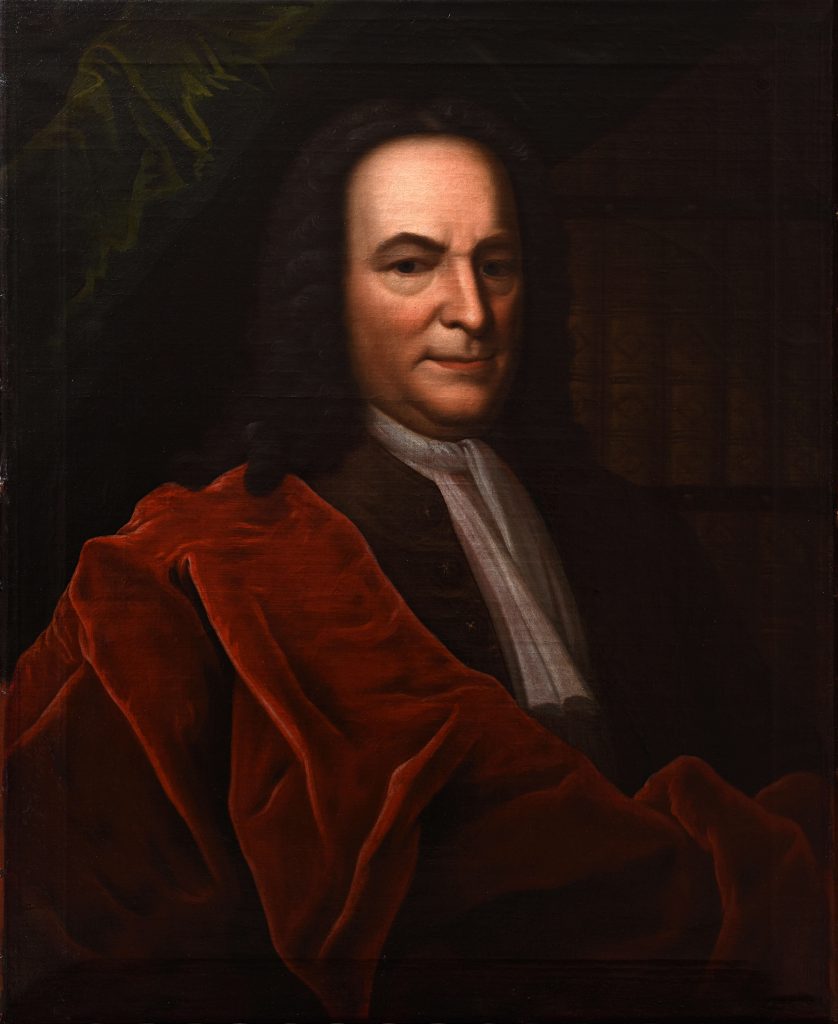

Den Grundstein für die Sammlung legten die Legate der Gründerväter des Kunstvereins am Ende des 19. Jahrhunderts. Der Rostocker Bürger und Arzt, Dr. Georg Wilhelm Detharding, widmete ein sehenswertes Legat seinen „lieben Mitbürgern zur Belehrung und Freude“. Bereichert wurde die Städtische Kunstsammlung von wertvollen Dauerleihgaben aus der Universität Rostock.

Neben dem „Schünemannschen Legat“ zählt dazu auch eins der äußerst seltenen Waldbodenstillleben von Rachel Ruysch.

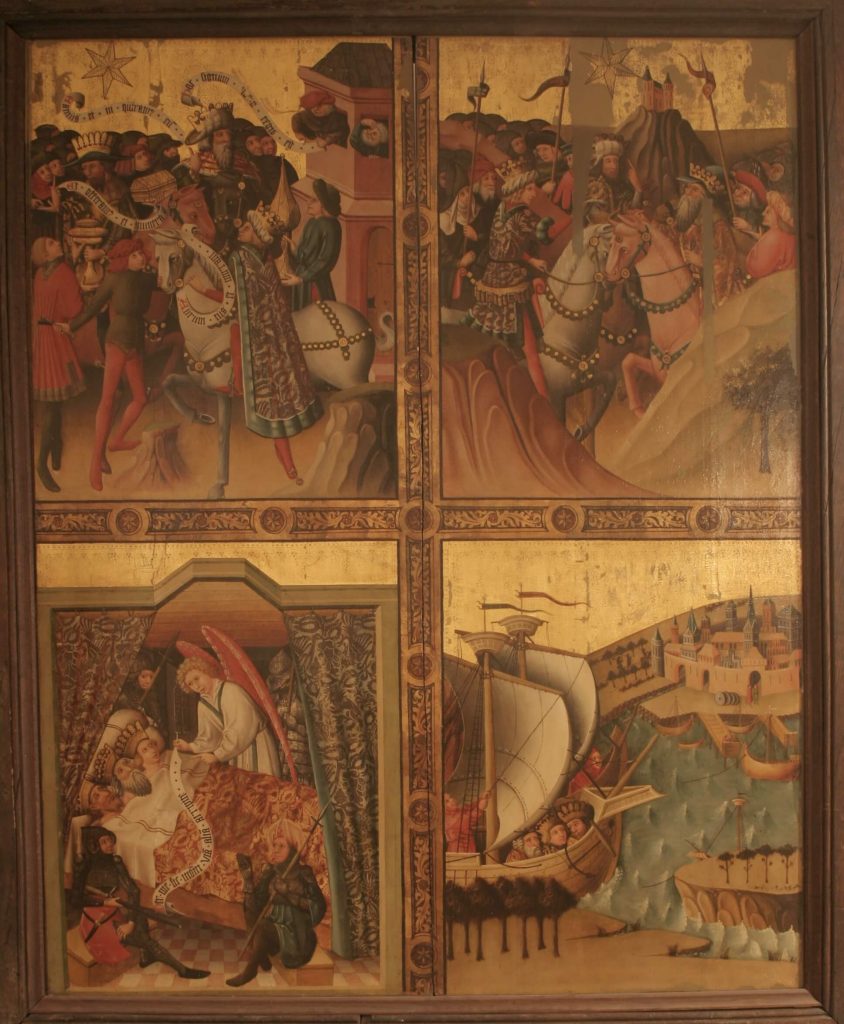

Zentrum der Dauerausstellung zur mittelalterlichen Kunst in Rostock ist der um 1440 entstandene ehemalige Hochaltar der St. Johanniskirche. Der Wandelaltar war mit zwei Flügelpaaren ausgestattet, von denen jedoch nur eines erhalten geblieben ist.

Die Kreuzigung aus dem Schrein und die Heiligenfiguren von den Flügelinnenseiten weisen durch ihre porträtähnlichen Züge auf ihre Herkunft aus Rostock hin. Weitere Heiligenfiguren, vermutlich aus dem gleichen Altar, deuten auf einen weiteren beteiligten Künstler hin. Ein Marienaltar aus St. Johannis zeigt eine Madonna im Strahlenkranz (um 1450). Ebenfalls aus St. Johannis stammt ein Kruzifix von einer Triumphkreuzgruppe aus dem 13. Jahrhundert (um 1270): eines der ältesten Norddeutschlands. Aus der Hospitalkirche zum Heiligen Geist stammt ein Gnadenstuhl aus der Mitte des 15. Jahrhunderts.

Gestühlswangen aus St. Nikolai weisen durch ihre porträthafte realistische Gestaltung und die ausgeprägte Körper-Gewand-Beziehung auf das späte 15. beziehungsweise frühe 16. Jahrhundert. Die reiche Kollektion mittelalterlicher Kunstwerke aus der Sammlung des Kulturhistorischen Museums Rostock wird durch Stücke aus dem Schatz des Klosters zum Heiligen Kreuz ergänzt.